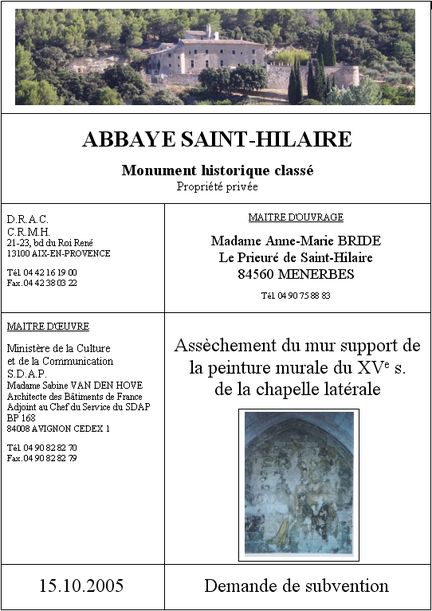

Abbaye Saint-Hilaire

Chapelle annexe du XIVe sièle

Restauration de la peinture murale du XVe siècle

Rejoignez l'Association des Amis de Saint-Hilaire ! - infos -

Afficher plein écran - infos - Raccourci CTRL et F - infos - Consultation PDF - infos -

► Version PDF - 79 pages - ici -

Table des matières - ici -

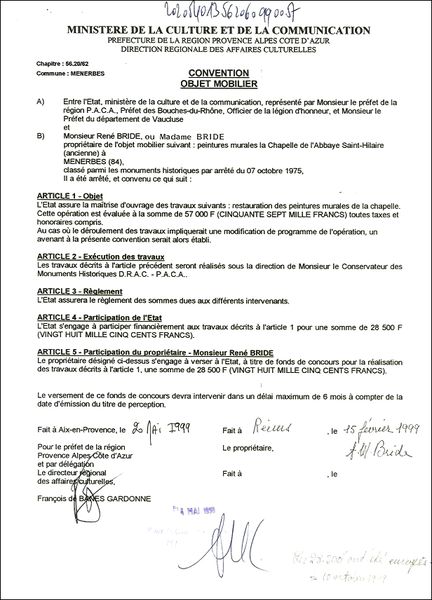

Convention Objet Mobilier

20 mai 1999

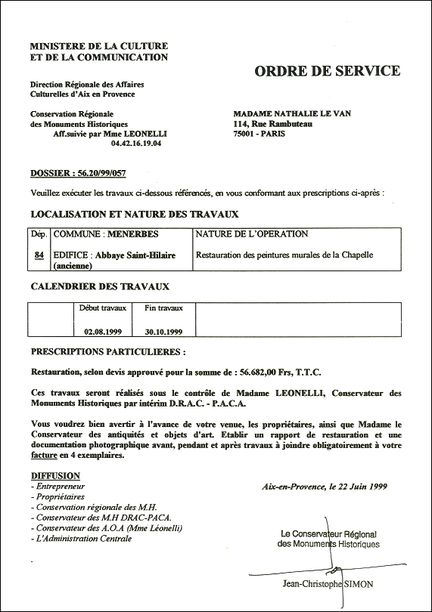

Ordre de Service

22 juin 1999

Rapport de restauration de Nathalie LE VAN

1999

Nathalie LE VAN - Conservation et restauration de peintures murales

42-44, rue des Petits-Carreaux

75002 Paris

Tél. : 06 82 09 84 64

Objet de la restauration

Restauration en août 1999, de la Crucifixion, peinture murale du XIVe siècle, située sur le mur ouest de la chapelle annexe contiguë au mur nord de l'église de l'abbaye Saint-Hilaire, commune de Ménerbes - Vaucluse.

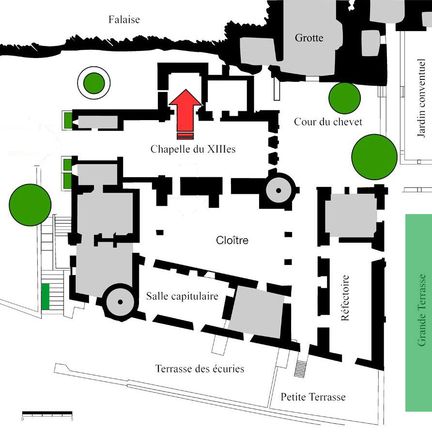

A - L'édifice

La première construction remonte à l'époque romane mais la fondation de l'abbaye date de 1254 avec la construction de la chapelle et des bâtiments claustraux.

Au XIVe siècle, la chapelle annexe est édifiée. Au XVIIe siècle, le couvent s'agrandit.

Après la Révolution, les bâtiments sont acquis par des particuliers qui exploitent les terres agricoles, la chapelle annexe est transformée en grange.

En 1961, M. René Bride devient propriétaire de Saint-Hilaire. La chapelle annexe retrouve sa configuration initiale grâce aux travaux de restauration entrepris régulièrement à l'initiative des propriétaires.

B - La chapelle annexe

1. Généralités

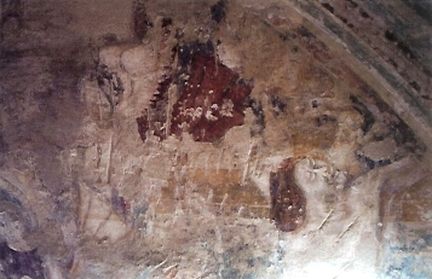

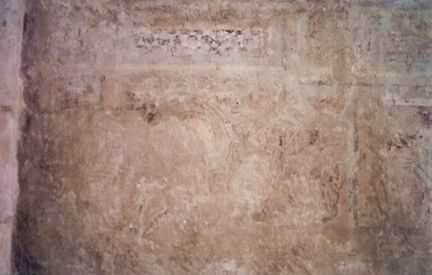

Sur le mur est se trouve une Crucifixion. Le Christ est représenté entre les deux larrons, des anges l'entourent; Marie-Madeleine est au pied de la croix; de part et d'autre, la Vierge accompagnée de saintes femmes, et saint Jean debout derrière un donateur agenouillé, les mains jointes (probablement un prieur carme). De nombreux personnages sont représentés autour de la scène.

Au pourtour, une bordure de motifs cosmatesques porte un médaillon historié.

2. État de conservation

L'œuvre a été réalisée à fresque sur un enduit fin composé d'un mélange de chaux et de sable blanc de 0,2 à 0,5 mm d'épaisseur, des traces d'incision sont visibles (sur le médaillon, sur les motifs cosmatesques et les auréoles). Le support est constitué de pierres de moellon. On observe des gonflements et des concrétions au niveau des joints, des fissures provoquées par la dilatation d'éléments étrangers en fer.

La scène est peu lisible, disparaissant sous les couches de calcite et d'enduit postérieur. Des altérations provoquées par l'humidité provenant du mur nord sont relevées: les pierres et l'enduit sont dilatés et calcités. La calcite a une couleur jaune, c'est la couleur des sables locaux qui constituent la nature géologique du terrain. Elle est présente sur toute la couche picturale et l'opacifie.

Des sels sortent sous forme d'efflorescences sur le soubassement.

Les restes d'un enduit postérieur, sablonneux, sont visibles sur l'ensemble du mur et recouvrent encore partiellement la scène. Ils présentent d'importants manques de cohésion et d'adhérence, ils constituent les zones d'évaporation préférentielles de l'eau et de la cristallisation des sels.

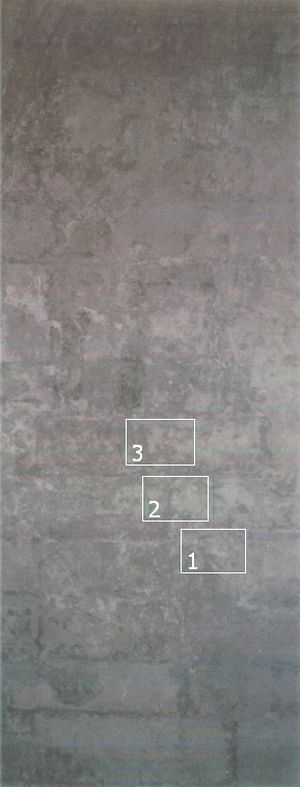

2.1. Localisation des photos n° 1, n° 2 et n° 3

|

|

2.1.1. Photo n° 1

État de conservation :

• la surface d'origine est largement lacunaire;

•

concrétions

calcaires, perte

des joints de pierre, on remarque des coups

portés

par deux outils, les uns droits

et croisés, les autres pointus en

creux;

• un blanchiment général couvre la surface.

Photo n° 1 (cf. localisation ci-avant).

2.1.2. Photos n° 2 et n° 3

État de conservation :

•

concrétions calcaires, alvéolisation, traces de

piquetage, restes d'enduit

postérieur;

• un blanchiment général couvre la surface.

Photo n° 2 (cf. localisation ci-avant).

Photo n° 3 (cf. localisation ci-avant).

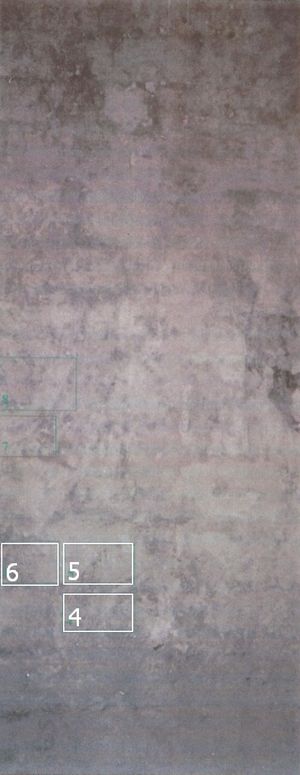

2.2. Localisation des photos n° 4, n° 5 et n° 6

|

|

2.2.1. Photos n° 4, n° 5 et n° 6

État de conservation :

•

concrétions calcaires,

alvéolisation, perte de l'enduit par désagrégation

sous la

poussée des

sels;

• un blanchiment général couvre la surface;

• des incisions sont visibles (photo n° 4) pour la mise en place des formes:

Photo n° 4 (cf. localisation ci-avant).

•

une cassure sèche de l'enduit est

relevée sur la

photo n° 5, elle est due

à la

présence d'un matériau étranger de type

ferreux qui possède un

coefficient de dilatation thermique plus

important que celui de l'enduit:

Photo n° 5 (cf. localisation ci-avant).

Photo n° 6 (cf. localisation ci-avant).

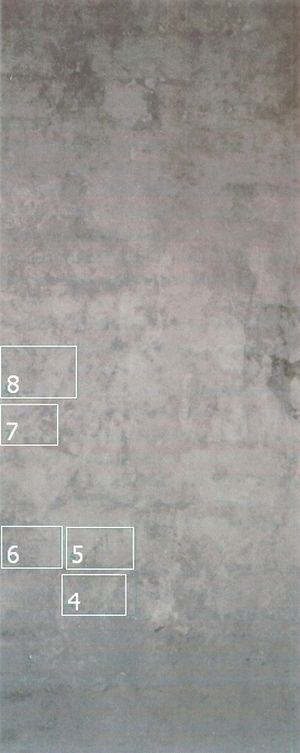

2.3. Localisation des photos n° 7 et n° 8

|

|

2.3.1. Photos n° 7 et n° 8

État de conservation :

•

concrétions calcaires,

alvéolisation, soulèvements de la couche picturale

sous

l'action de la

calcite, perte de l'enduit par désagrégation sous la

poussée des sels;

• un blanchiment général couvre la surface.

Photo n° 7 (cf. localisation ci-avant).

Photo n° 8 (cf. localisation ci-avant).

3. Traitement

3.1. Nettoyage des couches d'accumulation

Dégagement des restes d'enduit mécaniquement puis nettoyage des résidus avec un savon basique contenant des agents mouillants (savon Vulpex) et rinçage à l'eau et à l'alcool éthylique à l'aide d'une éponge absorbante. Le sable résiduel est enlevé à l'aide d'un scalpel, lame parallèle à la surface.

Après séchage, passage d'un acide à base de citron au pinceau, utilisé ici comme agent émollient de la couche de calcite la plus tendre.

Après séchage, la couche de calcite est abrasée par l'utilisation de fraises en carbure de tungstène montées sur un micromoteur.

3.2. Consolidation et refixage de la couche picturale

3.2.1. Pré-consolidation

La pré-consolidation est réalisée avec le mélange suivant:

•

1 part EDTA en solution préparée de

1l de chez

PROLABO (acide

éthylène diamine tétracétique). Il agit sur les métaux

lourds contenus

dans les sels de carbonates.

•

1 part carbonate d'ammonium préparé à

saturation

dans l'eau

déminéralisée. Il convertit les sels présents de

sulfates de

calcium en

sulfates d'ammonium, sels chimiquement plus stables.

•

1 part gel à base de pectine* utilisée

ici comme

agent épaississant et

rétenteur d'eau par la transformation de la

pectine en milieu basique en

acide pectique.

* Pectine: c'est un polyoloside se formant à partir du pectose. Elle est blanche, amorphe, et donne avec l'eau des solutions colloïdales ou substances gommo-gélatineuse qui se transforme en acide pectique par l'action des alcalis "Dorvault. L'officine". 23e édition. Vigot 1995.

3.2.2. Mise en œuvre

La consolidation est effectuée par imprégnation à la goutte avec du silicate d'éthyle (Wacker OH).

3.2.3. Refixage

Le refixage est réalisé par l'injection d'un coulis à base de poudre de pierre finement tamisée (26 micromètres) et de chaux aérienne mélangée à de l'eau distillée.

3.2.4. Régénération des couches picturales

La régénération des couches picturales appauvrie en liant par la présence de calcite a été réalisée au pinceau, par la pose d'une substance filmogène minérale.

La calcite en appauvrissant la couche picturale en liant (carbonate de calcium) rend les pigments très siccatifs. Ceux-ci présentent un aspect terne que l'on peut éliminer par l'ajout d'un agent filmogène composé d'un mélange à base d'huiles paraffiniques, naphtaliques et oléiques.

Le mélange forme un système conjugué dont la migration dans le substrat est chromatographique (le produit étant une distribution moléculaire, les constituants du mélange se séparent en fonction des vitesses auxquelles ils sont entraînés, ou les espèces très voisines se séparent par des vitesses de progression différentes).

Ici le mélange joue un rôle de plastifiant, la couche picturale étant tributaire de son support, lui-même soumit à des variations de température qui entraînent une expansion thermique volumique de ce dernier et une dilatation de la couche picturale à l'échelle macromoléculaire.

Le mélange plastifiant augmente la résistance mécanique de la couche qui possède un comportement rigide, cassant sous l'effet de contraintes créées par les variations de température et d'humidité.

3.2.5. Masticage des lacunes

La surface nettoyée et régénérée présente de nombreuses lacunes, de dimensions variables.

En référence au livre sur "La conservation des peintures murales" publié en 1977 à Bologne, écrit par Paolo et Laura Mora et Paul Philippot, spécialistes dans ce domaine, on répertorie deux typologies de lacunes:

•

les

lacunes d'architecture ou de détails architectoniques qui peuvent

être

partiellement restituées;

• les lacunes "figuratives" comme les visages et les mains...

Différents cas se présentent:

• manque de la patine;

• manque de la couche picturale;

• manque en profondeur réintégrable;

• manque en profondeur non réintégrable par la dimension.

Le cas de la peinture de la chapelle annexe peut être assimilé au manque en profondeur non réintégrable par la dimension.

En effet les pertes du décor sont très importantes, les manques ont plusieurs causes: des dégradations dues à l'eau d'infiltration qui détruit les joints de la pierre appareillée, mais la majorité des pertes a surtout été provoquée par le piquetage systématique de l'enduit visible sur toute la surface, et par la pose de crochets enfoncés en force.

Selon les zones, des enduits de restauration ont été réalisés en retrait par rapport au niveau de l'enduit d'origine ou bien posés au même niveau avec un traitement coloré pour intégrer les lacunes de forme "géographique".

Certaines lacunes ont été réintégrées de manière illusionniste, légèrement plus claires par rapport à l'original, quand il était nécessaire de restituer la structure architectonique de l'œuvre (motifs cosmatesques, croix du Christ).

Les enduits sont composés d'un mélange de sables ferrugineux locaux, de poudre de pierre extraite des carrières proches et de chaux aérienne.

4. Dossier photographique

Nous attirons votre attention sur le fait que la mauvaise qualité des photographies publiées ci-après est due au fait qu'il s'agit de reproduction de photocopies couleurs dont l'impression était elle-même de très mauvaise qualité.

|

|

Zone d'enduit inadhérent recouvert d'un enduit postérieur.

Zone d'enduit inadhérent après refixage.

Enlèvement de la couche d'accumulation au scalpel.

Détail d'une zone avant traitement.

Détail de la même zone en cours de traitement (régénération).

Larron. Utilisation d'une fraise pour dégager le voile blanc.

Larron après traitement.

Vue générale du mur après pose des enduits et traitement chromatique.

Détail du Christ, pour agrandir le document, cliquer - ici -

Vue générale côté sud en cours de traitement.

Vue générale côté sud après traitement (lumière tangentielle).

Vue générale côté sud après la pose d'enduits de restauration.

Vue générale en cours de traitement (régénération de la couche picturale).

Détail avant traitement en lumière tangentielle.

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Détail après traitement en lumière tangentielle.

Détail après masticage et reprise chromatique (lumière frontale).

Détail de la zone médiane après intervention.

Détail après intervention en lumière tangentielle.

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Détail de sainte Marie-Madeleine.

Détail en lumière tangentielle du donateur.

Détail des saintes femmes et de la Vierge en lumière tangentielle.

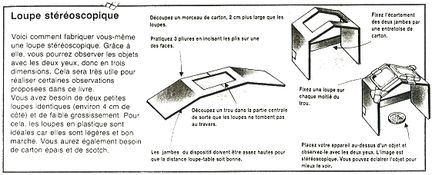

Vue stéréoscopique.

Vue stéréoscopique.

Détail de l'angle en partie inférieure, côté Nord, avant intervention.

Détail de l'angle en partie inférieure, côté Nord, après intervention.

Détail des traces de piquetage près du médaillon central, en partie inférieure.

4.1. Fabrication d'une loupe stéréoscopique

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

► La stéréoscopie: l'art de la vision en relief - ici -

Rapport de restauration de Christian et Françoise MORIN

2006

Introduction

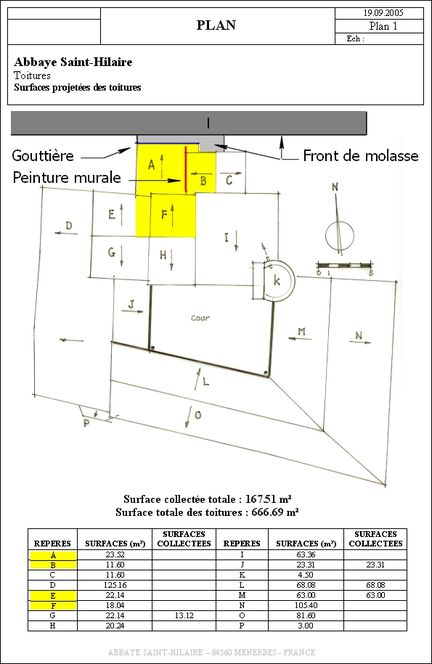

Les deux chapelles latérales (XIIIe s. et XIVe s.) de la chapelle du Prieuré de Saint-HILAIRE présentent la particularité d'être adossées à une falaise de molasse.

La peinture murale étudiée orne le mur Est maçonné séparant les deux chapelles latérales de l'édifice.

En 1954, l'abbé J.M. DURANT, curé de la paroisse, découvrit les peintures murales au cours d'un décapage En 1956, l'entreprise de M. MALESSET est commandée par la Direction des Monuments Historiques pour mener une campagne de sondage Au vu de la qualité des peintures révélées par ces premiers travaux, il fut décidé de réaliser une mise au jour de la totalité des décors de l'abside.

Ces travaux ont été effectués durant les mois de septembre à novembre 1956 par M. Robert BOUQUIN et M. GALY.

Cette découverte entraîna des travaux d'architecture, conduits par M STYM-POPPER, Architecte en Chef des Monuments historiques, qui modifia les abords de l'édifice.

Au cours de l'année 2000, Mme BRIDE confia à Nathalie LE VAN (tél. 04 91 09 72 63) le soin de restaurer cette peinture murale, ce qu'elle fit entre 2000 et 2001.

Aujourd'hui, cinq années plus tard, l'enduit peint est le siège d'une dégradation fongique. La partie la plus gravement altérée se situe au droit de la colonne Nord-Est et de son arcature La situation enterrée de celle-ci favorise la migration de l'humidité : premier facteur de dégradation des peintures murales.

1. État sanitaire de l'édifice

1.1. Travaux de maçonnerie entrepris après la découverte des peintures

La restauration du bâtiment menée par M. STYM-OPPER, à peu près au moment de la découverte des peintures, a porté principalement sur l'abside et ses abords :

• Sur le flanc Est, la banquette à la base du mur est reprise ;

• À l'Est, une rigole en galets est aménagée au pied du mur pour drainer

les

eaux pluviales qui sont collectées

par un regard à l'angle

Nord-Est

de

l'abside en envoyées, par gravité,

vers le cimetière, par

un

conduit semi-enterré le long du mur du

chevet. Un autre regard est

installé à l'angle Nord-Ouest ;

•

Sur le côté Ouest, une rigole

cimentée est creusée dans le rocher

et un

petit trottoir en galet est

construit pour évacuer les eaux

de pluie dans la pente naturelle du terrain ;

•

La baie axiale, qui date du XVe°s.,

est rouverte et le retable qui occupait

le mur du chevet est remonté.

•

Les deux fenêtres latérales, percées

au niveau de la seconde travée sont

refermées. Les pierres de la voûte

réemployées pour appareiller

l'épaisseur des baies ont été

récupérées

pour remonter la voûte.

Certaines d'entre elles conservaient

des traces

de polychromie et ont

été replacées de manière à composer des figures.

En 1981, Mme BOUTHAUD, Conservateur des Antiquités et Objets d'Arts, signale à l'Agence des Bâtiments de France des fuites d'eau à travers la toiture et la coloration excessive des peintures.

En 1984, l'entreprise COREA est chargée de la réfection de la toiture. Les tuiles canal sont remplacées par des ardoises et une gouttière est placée sur le pan Est.

1.2. État sanitaire actuel

Il est satisfaisant : le clos et le couvert étant assuré Je tiens cependant à préciser quelques points relatifs à la bonne conservation des peintures murales :

À l’extérieur :

Le caractère semi-enterré de l'édifice est un facteur défavorable en matière de conservation des bâtiments et des œuvres d'art qu'ils renferment. Le semi-enterrement du Prieuré de Saint-HILAIRE est particulièrement gênant sur le côté Est, où le terrain environnant est plus haut que le sol intérieur de l'édifice.

Le sol est composé d'une couche de terre peu épaisse et de rocher qui affleure par endroits. La roche est composée d'agrégats tassés, elle friable et poreuse. Les infiltrations vers le bâtiment sont évidentes au niveau des arcatures basses à l'Est.

Au chevet, côté Nord, des algues sont visibles à la base du mur, ce qui prouve que ce mur est humide.

Les regards montés sur les canalisations enterrées aux pieds du mur de chevet sont régulièrement bouchés.

Sur la face Ouest, le rocher est couvert d'algue. Même de faibles précipitations mouillent cet endroit et favorisent le développement d'une colonie d'algues.

Les amas de feuilles aux pieds du "trottoir" freinent l'écoulement de l'eau de pluie et favorisent la pénétration à l'intérieur de l'édifice.

À l’intérieur :

Les problèmes sanitaires à l'intérieur de l'église proviennent de la nature même de l'édifice qui comporte un escalier taillé dans le rocher : il y a une différence de température entre cet escalier et le reste de l'édifice qui provoque des déplacements d'air et des phénomènes de condensation sur les points froids des murs ou des voûtes.

Deux éléments viennent aggraver cette situation en accentuant les courants d'air :

• La porte d'entrée est laissée souvent ouverte ;

• Deux carreaux en forme de losange manquent à la verrière du mur Nord.

Les courants d'air provoquent, selon les saisons, des cycles de condensation puis d'assèchement au niveau des peintures murales.

Phénomènes de condensation :

L'humidité de condensation mouille de manière non uniforme la couche picturale sur les points froids des voûtes.

Cette humidité favorise la prolifération des micro-organismes.

Les sels solubles présents dans les enduits sont dissous et vont agir lors de la phase de dessiccation.

Phénomène d'assèchement :

Les carbonates dissous par l'humidité de condensation vont cristalliser à la surface de la couche picturale formant un voile de calcite.

Les autres sels peuvent également cristalliser dans l'enduit provoquant sa désagrégation.

Il nous semble opportun de garder la porte d'entrée fermée et de replacer les carreaux manquant à la verrière du mur Nord.

2. Étude des peintures murales

2.1. Techniques picturales

2.1.1. Support de la couche picturale

C'est un enduit de chaux et de sable.

Le sable employé et sans doute un sable de rivière, de moyenne granulométrie, avec des grains arrondis de matière et de couleur différente.

L'épaisseur de l'enduit est remarquablement fine, excédent rarement 1 cm.

Son état de surface, homogène au point de vue planéité, est assez rugueux en surface.

Nous n'avons pas décelé, lors de ce premier examen, de limite de reprise d'enduit : pontate ou giornate.

Les surfaces enduites sont recouvertes d'un badigeon de chaux.

2.1.2. Couche picturale

La palette des couleurs encore visibles est très réduite ; elle comporte deux oxydes métalliques à base de fer : l'ocre rouge et l'ocre jaune ; un noir organique : noir d'os ou noir de fumée et un blanc de chaux : le blanc de St Jean.

Les couleurs sont principalement appliquées pures, avec peu de mélanges ou de dégradés.

Tous les enduits étaient recouverts d'un badigeon de chaux ; le peintre a abondamment utilisé ce blanc du badigeon en réserve pour ses compositions dans les vêtements et les carnations.

Il est possible que certains pigments plus fragiles ou utilisés en couche mince aient aujourd'hui disparu. Certains fonds noirs ont peut-être été recouverts d'une couche de bleu d'aérinite ferrique ou d'un vert, comme on l'observe dans d'autres peintures de la même époque en Catalogne.

Ces zones à fonds noirs ont été retouchées avec un pigment bleu. Les restaurateurs qui ont mis au jour les peintures avaient peut-être vu des traces de bleu dans les anfractuosités de la couche picturale (?).

Le dessin préparatoire qui met en place le contour des personnages est ordinairement noir, plus rarement rouge, sur l'épaule de Petrus par exemple.

Nous n'avons pas vu de repentis.

Les teintes sont ensuite posées en aplats pour colorier de larges formes : un drapé noir, une auréole jaune, un fond rouge...

Puis les rehauts viennent compléter la peinture. Ces derniers sont de première importance, ils forment le dessin, visage, drapé, ornement, etc.

2.1.3. Fresque ou détrempe ?

Le terme de fresque a été trop rapidement employé pour les peintures murales de l'église Notre-Dame de Vals 09500 Vals-les-Bains. Deux arguments viennent contredire cette hypothèse :

•

L'enduit est de faible épaisseur :

moins de 1 cm. La réserve d'humidité

nécessaire pour la prise à fresque

de pigments est insuffisante ;

•

Nous n'avons pas trouvé de trace de reprise d'enduit dans les

compositions ce qui suppose qu'elles

auraient été faites dans une

même

journée.

Par contre, il est possible que les pigments rouges, jaunes et noirs des aplats aient été posés sur un badigeon encore humide, ce qui forme une légère carbonatation.

En dernier lieu, l'altération de cette peinture qui est recouverte d'un voile de calcite la rapproche de la nature de la fresque.

2.1.4. Étude de la restauration de 1956

L'absence de rapport de traitement ne permet que des hypothèses sur les méthodes de travail. Nous connaissons néanmoins ces techniques de restauration pour d'autres chantiers grâce au devis, mémoires récapitulatifs et quelques rares dossiers.

Le dégagement a été réalisé avec des grattoirs et des couteaux Les badigeons qui recouvraient la couche picturale ont été éliminés, mais il reste sur la peinture une multitude de petits badigeons (entre quelques dixièmes de millimètres et plusieurs millimètres de grandeur), qui pourront disparaître par un nettoyage soigneux et minutieux.

Le nettoyage de la couche picturale n'a laissé aucune trace permettant de connaître sa nature.

Il était courant à l'époque de nettoyer les peintures murales avec des brosses plus ou moins dures et de procéder à un lavage à l'eau acidulée.

La solidité de l'enduit a probablement limité l'importance de la campagne de consolidation.

Quelques traces d'injection ou de fixage sont repérables sur le mur Nord. Le consolidant utilisé est probablement une colle de caséine, avec très peu de chaux. Ce produit s'assombrit et devient cassant en vieillissant.

Dans le cas des peintures de vals, nous n'avons pas observé d'arrachage de la couche picturale dû à la rétractation de la colle de caséine.

La couche picturale ne semble pas avoir fait l'objet d'un refixage généralisé. Les restaurateurs ont probablement jugé que la calcite jouait ce rôle protecteur.

La fluorescence révèle quelques traces de brillance, peut-être de la cire ?

Nous avons également constaté une fluorescence dorée dans les fonds du registre inférieur Ouest de la première travée.

Les colmatages et les solins ont été faits à l'aide d'un mortier de chaux et de sable.

Les petits accidents et de nombreux trous de bûchage n'ont pas été rebouchés.

Les mortiers de restauration présentent plusieurs états de surface : certains sont grattés en creux, ou en relief ; d'autres sont lissés et recouverts d'un badigeon de chaux.

La retouche a été faite avec des couleurs additionnées d'un liant aqueux du type gouache. Elles sont encore parfaitement réversibles à l'eau ; par contre leur tonalité a beaucoup changé et certaines d'entre elles sont devenues très disgracieuses, ce qui compte tenu des conditions de conservation de l'édifice est parfaitement normal.

Les choix esthétiques apparaissent peu cohérents et très loin de l'approche actuelle en matière de restauration de peintures murales. Les trous de bûchage et les petits accidents qui ont parfois été colmatés, sont parfois retouchés.

•

Il y a des retouches posées

directement sur des abrasions, sans

rebouchage préalable ;

• Il y a des retouches sur mortier ;

• Il y a des mortiers de restauration qui n'ont pas été retouchés ;

• Il y a des trous non rebouchés et non retouchés.

Les lacunes de petite et moyenne importance situées dans les fonds unis ne sont pas retouchées, alors que ces mêmes fonds unis sont très largement repris sur les abrasions et même sur l'original.

Le repiquage des figures et des traits de construction rouges est abusif.

La retouche, incomplète par endroits et excessive à d'autres, affaibli l'image, ce qu'elle offre en intensité à la peinture, elle lui retire en précision de lecture et en qualité plastique.

L'impression générale est d'un non-achèvement de la retouche.

2.2. État de conservation des peintures voûtes

2.2.1. Le support

Décollements :

Les relevés des altérations des peintures indiquent l'ampleur des décollements des supports.

Ces décollements sont peu nombreux et rares sont ceux qui nécessitent des mesures de consolidation à court terme.

Sur ce mur, plusieurs morceaux d'enduit bougent et menacent de tomber. La scène a déjà fait l'objet de consolidation comme le prouvent les auréoles et coulures de fixatifs oxydés, très certainement une colle de caséine, produit couramment utilisé à la fin des années 1950.

Autres altérations :

Une desquamation de l'enduit s'est produite sur la face Ouest de la seconde travée, sous les apôtres, sur une pierre réemploi. L'état de cet enduit est peut-être lié à son utilisation dans l'embrasure de la fenêtre latérale. Sur cette pierre, quelques écaillages sont visibles sur la couche picturale.

La position de cette pierre correspond à la hauteur du talus extérieur.

Cohésion :

L'enduit possède une bonne cohésion de structure à l'exception de quelques trous de bùchage où il s'effrite légèrement.

Des efflorescences salines sont visibles sur les colmatages du mur Nord, ce qui prouve la présence de l'humidité à cet endroit.

2.2.2. La couche picturale

Trois types d'altérations sont visibles sur les peintures étudiées : des taches sombres de patines et de calcite, un voile blanchâtre récent et quelques écaillages.

Les taches sombres :

Le développement de ces taches sombres répond à un processus compliqué de calcitation de la surface peinte.

La calcite est produite par cristallisation de sels solubilisés par les eaux de pluie qui percollent au travers de la voûte. Ce voile s'est développé à chaque fois que la couverture de l'abside n'était plus assurée et ce depuis le XIIIe s. Elle a emprisonné toute la couche picturale, réalisant un fixage des pigments.

Par endroits, ce phénomène a été "amplifié", la formation de taches sombres est liée à un écoulement préférentiel des eaux d'infiltration au travers d'une fissure ou d'un micro-trou.

Les colorations sombres peuvent également provenir de micro-organismes, développés sur des sels et qui par leur action chimique favorisent l'apparition de patines oxaliques.

Nous devons remarquer que ces taches sombres sont plus facilement repérables sur les fonds blancs des vêtements ou carnations, mais elles se répartissent en réalité sur toute la couche picturale.

Elles font désormais partie intégrante de la peinture et ne peuvent plus être supprimées. Leur amincissement par des moyens mécaniques (microsablage) ou chimiques, diminuerait leur tonalité au risque de créer des zones de fragilité.

Le voile blanchâtre :

Depuis plusieurs années, les membres de l'Association des Amis de Vals, spectateurs attentifs de l'évolution des peintures, constatent que les images pâlissent. Ce constat correspond à l'apparition d'un nouveau voile de calcite.

Les peintures ont été mises au jour en 1956. En 1981, M. BOULHAUT signale d'importantes infiltrations d'eau par la toiture. Trois ans plus tard les travaux de réfection sont terminés. Il est donc vraisemblable que la voûte s'est mouillée jusqu'en 1984 et que, depuis cette date, elle sèche. Ce lent séchage a provoqué l'apparition et le développement du voile calcite.

À ceci s'ajoutent des phénomènes de condensation dont nous ne pouvons évaluer l'aspect quantitatif.

Le blanchiment des peintures est d'autant plus important qu'il accentue la blancheur des restes de badigeon qui recouvraient les peintures.

Les essais de nettoyage permettent d'apprécier l'importance de ce voile de calcite et des badigeons postérieurs qui n'ont pas été complètement éliminés lors du dégagement.

Les écaillages :

Nous avons noté deux petites zones sujettes à des écaillages : sur le Christ et sur le côté Ouest de la seconde travée. Ces petites surfaces ne sont curieusement pas calcitées.

La pierre réemployée dans la seconde travée trouve sûrement la cause de son altération dans son changement de fonction et de place. S'y ajoute un essai de fixatif.

L'altération qui affecte la main du Christ reste inexpliquée.

2.3. État de conservation des peintures de l'arcature basse, côté Est

Cette partie de l'édifice creusée dans le rocher est plus basse que le sol extérieur. Elle est directement atteinte par les eaux d'infiltration qui circulent dans le rocher poreux.

L'enduit se décolle de la maçonnerie, se désagrège et éclate sous l'action de la cristallisation des sels solubles.

La couche picturale est calcitée avec quelques points de forte pulvérulence.

3. Proposition d'un protocole de conservation/restauration

3.1. Les analyses physico-chimiques confiées au L.R.M.H.

Deux prélèvements de matière picturale ont été effectués et confiés pour analyse au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.

Nous avons envoyé un exemplaire du texte de ce rapport au L.R.M.H. avec deux fiches techniques de prélèvement, que nous reproduisons en annexe.

Le premier prélèvement concerne la trace d'un pigment bleu. La connaissance de sa nature chimique nous sera utile pour les essais de nettoyage des fonds noirs.

Le second prélèvement est une écaille de peinture recouverte d'un fixatif dont nous voulons connaître la nature chimique.

Dans le cadre d'une intervention préliminaire à la restauration globale, une deuxième campagne d'analyses serait souhaitable.

3.2. Les mesures de conservation à courts termes

3.2.1. L'arcature basse, coté Est

Dans cette partie de l'édifice, il est techniquement difficile, voire impossible, de stopper les infiltrations provenant du rocher.

L'état de conservation de cette peinture nécessiterait une consolidation du support et un refixage général de la couche picturale.

Les méthodes actuelles de consolidation du support sont basées sur des injections de consolidants : coulis de chaux, caséine de chaux, résines synthétiques etc. Ces produits sont introduits dans les décollements du support et réalisent un collage du mortier sur le mur.

Le traitement de la couche picturale nécessite un nettoyage, l'élimination des sels et le refixage des pigments au moyen d'une résine synthétique (Paralold).

Dans les conditions de conservation actuelles, l'emploi de ces produits s'avérerait néfaste à moyen terme pour les peintures murales et n'empêcherait pas la poursuite du processus de désagrégation de l'enduit ancien et d'écaillage de la couche picturale, sous l'action continue de l'humidité.

Le maintien en place de ces peintures ne nous semble pas raisonnable. Malgré toutes les réticences techniques et éthiques, l'étude d'une dépose peut être envisagée.

3.2.2. Consolidation des enduits de la voûte

L'état de conservation du support des peintures de la voûte est dans son ensemble satisfaisant, à l'exception de deux éléments qui doivent faire l'objet d'un traitement de consolidation "d'urgence" :

• Le mur Nord ;

• Les parties de chaque côté de la fissure axiale sur le Christ.

Les autres décollements pourront être traités lors de la restauration de la couche picturale.

Le voile de calcite développé sur la peinture ainsi que la retouche abusive de 1957 trahissent l'œuvre : la restauration complète de la couche picturale doit être envisagée.

Nous proposons de faire plusieurs essais de nettoyage et de restauration sur des surfaces limitées pour :

• Mettre au pont la méthode technique de nettoyage ;

•

Réaliser des témoins de peintures restaurées qui offriront

une image

du

résultat final. Ces témoins

permettront d'apprécier l'évolution du voile de

calcite

dans le temps, définir le plus précisément possible le coût

de la

restauration de toute la surface peinte.

Janvier 2006

ATELIER DE CONSERVATION – RESTAURATION DE PEINTURE

Christian et Françoise MORIN

58, av Marceau Feyry

24100 BERGERAC

Atelier : Moulin de Pombonne

Tél. : 05 53 63 00 02

Références

• Peintures murales de l'église Notre-Dame de Vals, Vals-les-Bains, 09500 –

Mémoires de la société archéologique

du Midi de la France, Tome LXVIII –

2008 : Les peintures murales

romanes de Notre-Dame de Val, par Virginie

CZERNIAK et

Jean-Marc

STOUFFS – Mémoire.

•

"Repos pendant la fuite d'Egypte",

huile sur toile, sacristie de la

cathédrale de Cahors, 46000 – Rapport.

•

Toiles marouflées du décor de fond

de retable de la chapelle Notre-Dame

de Rocamadour, 46500 - Rapport.

Assèchement du mur support

2005-2006

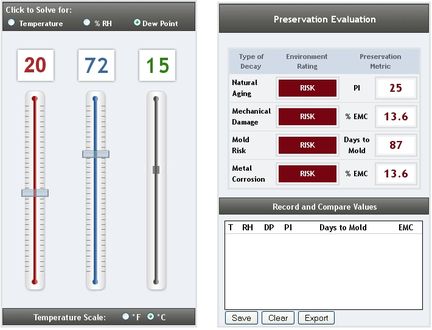

Le rapport de Nathalie Le Van ne fait pas référence à des mesures des conditions ambiantes dont on connaît bien les effets désastreux des quatre principaux facteurs sur les peintures murales:

• l'humidité relative;

• la température;

• l'éclairement;

• le rayonnement ultraviolet.

L'utilisation d'une sonde électronique de température et d'humidité a confirmé la présence et la variation de taux d'humidité relative inappropriés à la conservation de l'œuvre, à l'origine des dommages, des pertes ou des ravages importants et irréversibles constaté depuis sa rénovation en 1999:

Septembre 2005.

Après une inspection des toitures, il s'est avéré que l'écoulement des eaux pluviales des toitures s'effectuait pour partie au pied du mur nord de la chapelle latérale, et qu'il migrait par capillarité dans le soubassement du mur support de la peinture murale.

Photos réalisées le 05 août 2006

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

Techniques de la peinture murale

Par Marcel Stefanaggi, Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) Champs-sur-Marne (France). Le texte qui suit a fait l'objet d'un cours international sur la conservation des peintures murales, organisé avec le concours de l'Union Européenne par l'université de Paris XIII (Créteil) à Ravello (Italie) en septembre 1997.

► Accès au document - ici -

► Pigments utilisés pour l'élaboration de cette Crucifixion - ici -

Conservation - Restauration

Ministère de la Culture

► Site Conservation-restauration - ici -

► Site Conservation-restauration/Ressources-documentaires - ici -

Laboratoire de recherche des Monuments Historiques

Le LRMH a été créé en 1970 par Jean Taralon, inspecteur général des monuments historiques, qui considérait que le patrimoine bâti comme le patrimoine mobilier avait besoin d’un laboratoire spécialement dédié à l’étude scientifique de ses matériaux constitutifs, de leurs phénomènes d’altération et des techniques utilisées pour le conserver, le restaurer et le mettre en valeur. Le laboratoire est installé dans les communs du château de Champs-sur-Marne.

► Site du LRMH - ici -

Pôle peinture murale du LRMH

Ce pôle scientifique a pour priorité la conservation in situ des peintures murales et polychromies sur tous supports. À ce titre, il participe au suivi des grands chantiers de conservation-restauration et apporte son soutien aux différents intervenants. Cela peut comprendre l’aide à l’évaluation de l’état sanitaire des polychromies et de leurs supports, la caractérisation des pigments liants et autres composants ainsi la définition des techniques de peinture, l’identification des altérations et de leurs origines.

► Pôle peinture murale - ici -

Bases de données du LRMH

Deux bases de données permettent l'exploitation des fonds documentaires du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH):

•

"Castor"

est une base de données de

références bibliographiques pour le

fonds

documentaire écrit du

Laboratoire. Y sont indexés: les rapports

d'études du LRMH sur une

œuvre d'art ou un édifice, des ouvrages

scientifiques ou techniques,

des livres d'art, des publications dans le

domaine de la conservation -

restauration, des actes de congrès

(souvent dépouillés), de nombreux

articles publiés dans les revues, des

revues, tirés à part, mémoires, thèses,

etc.

► Castor - ici -

•

"Images" est une base de données des photographies numérisées et

indexées, illustrant les

études réalisées par le LRMH.

► Image - ici -

Institut national du patrimoine (INP)

La formation initiale des restaurateurs du patrimoine

L'Institut national du patrimoine est un établissement d'enseignement supérieur du ministère de la culture et de la communication.

Il a pour mission le recrutement par concours et la formation initiale des conservateurs du patrimoine de l'État, de la fonction publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la sélection, également par concours, et la formation des restaurateurs du patrimoine habilités à travailler sur les collections publiques. La formation dans un même établissement à ces deux métiers étroitement complémentaires est une originalité unique en Europe.

Chaque année, l’INP accueille entre 40 et 50 élèves conservateurs ainsi qu’une vingtaine d’élèves restaurateurs.

L'INP propose également un très large éventail de formations permanentes. Il est aussi un lieu de diffusion culturelle à travers des conférences et des colloques qui sont autant d'occasions de travailler avec d'autres institutions patrimoniales et universitaires, françaises et étrangères.

Enfin, l'INP inscrit ses missions et ses actions dans un réseau de coopérations internationales, en envoyant ses élèves en stage à l'étranger, en recevant des stagiaires étrangers, et en exportant ses formations et son expertise.

► Guide de l’élève - ici -

Bibliographie de l'INP

Orientation bibliographique préparée par le centre de ressources documentaires avec la collaboration des coordonnatrices et des intervenants du module "Conservation - restauration".

La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les conservateurs stagiaires dans le cadre du module de formation initiale "Conservation - restauration".

Elle n'a pas la prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.

Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l'INP.

► Accès au document - ici -

Centro di Conservazione Archeologica (CCA)

Il CCA, Centro di Conservazione Archeologica è una società privata che opera su commissione pubblica nel campo della conservazione di monumenti, opere d’arte e siti archeologici. Nasce nel 1982 a Roma, tra conservatori diplomati presso l’Istituto Centrale per il Restauro, come impresa professionale ad alta specializzazione.

In oltre 25 anni di attività il CCA ha realizzato più di 50 interventi su monumenti di alto valore storico, corsi di formazione professionale in 20 paesi diversi ed ha pubblicato più di 80 articoli tecnici in 8 lingue. Collabora regolarmente con le principali istituzioni internazionali per la conservazione e la tutela del patrimonio, come l’ICCROM, l’ICR, l’UNESCO, UNDP, il GCI (The Getty Conservation Institute), il PHI (the Packard Humanities Institute).

► Suite du texte - ici -

► Site du CCA Roma - ici -

► Publications du CCA Roma - ici -

Les technologies d'imagerie scientifique

au service de la conservation

La mise en œuvre des techniques d’imagerie scientifique (lumière rasante et en transmission, ultraviolet, réflectographie infrarouge, radiographie X), microanalyse, spectrométrie Raman, spectrométrie infrarouge, images numériques (2D et 3D), dans le cadre d’un constat d’état avant restauration permet de documenter précisément l’état de conservation des couches picturales et du support et de mettre en évidence des interventions antérieures.

Depuis plusieurs années, les nouvelles technologies de l’information (NTI) appliquées au patrimoine connaissent un véritable essor. Les nouveaux formats d’images numériques (2D et 3D) sont aussi utiles à la recherche des conservateurs ou des scientifiques qu’à la diffusion à distance ou qu’à l’explication pédagogique auprès du grand public.

Le département Archives et Nouvelles technologies de l'information du C2RMF est impliqué depuis plus de 20 ans dans des programmes de recherche en NTI, tant au niveau européen que national. Il fait aujourd’hui partie d’un réseau d’équipes spécialisées dans la numérisation du patrimoine, l'imagerie multispectrale, de la base de données à la visualisation haute définition 2D et 3D.

Cette approche est particulièrement utile dans le cas des peintures murales.

► Site C2RMF - ici -

► Site Re.S.Artes - ici -

La spectrométrie

Elle permet en premier lieu d’identifier la nature d’un pigment ou d’un colorant. Le spectre de réflexion diffuse d’un tel chromophore est alors considéré comme sa signature optique. Le spectre d’une surface colorée inconnue est ainsi comparé aux spectres d’une base de données de pigments et colorants de référence.

La colorimétrie

La couleur d’un objet dépend de la source lumineuse qui l’éclaire, de la nature de l’objet et de l’observateur. Elle se quantifie par trois coordonnées colorimétriques, calculées à partir d’un illuminant standard, du spectre de réflectance de l’objet et des trois fonctions caractéristiques d’un œil standard, liées aux trois types de cônes de la rétine.

Cet observateur de référence fictif a été obtenu à partir de la moyenne des réponses d’un panel de sujets réels. On obtient un constat colorimétrique chiffré, en un lieu et à une date donnés, qui pourra être utilisé par comparaison pour observer une évolution de la couleur.

Le scanner à ondes térahertz

15 avril 2013 - Musée du Louvre: découverte d'une peinture cachée sous une fresque "Trois hommes armés de lances" (collection Giampietro Campana - infos) par une équipe de chercheurs américains dirigée par le docteur J. Bianca Jackson grâce à un scanner d'aéroport à ondes térahertz!

Bibliographie

History of the Restoration and Conservation

of Works of Art

At times controversial and uncompromising, always intellectually honest, Alessandro Conti’s book is - astonishingly – the only attempt to comprehensively chart in time, the changing impact of man’s desire to preserve for future generations the materials, meaning and appearances of works of art.

Remarkable in its meticulous research of source material and breadth of scope, History of the Restoration and Conservation of Works of Arts, translated by Helen Glanville, charts the practices and underlying philosophies of conservation and "restored" works of art from the Middle Ages to the end of the nineteenth century.

In English-speaking countries, a lack of foreign language skills leaves many unable to consult a wealth of both published and unpublished historical documentation. Developments in conservation have therefore tended toward the scientific and analytical.

Access to such documentation leads to better understanding of the present appearance of works of art and of their changing aspect and perception over time. Recent publications indicate that there is a great need for people writing on the subject to be aware of material which is not in their mother tongue: approaches presented as ‘new’ are in fact merely "contemporary", and have been discussed or practiced in other centuries and countries.

Just as knowledge of practices and effects of art conservation and restoration should form an integral part of History of Art Degrees, the more theoretic, abstract and historical aspects, should also be part of the training. This book is an invaluable source for academic and public institutions, art historians as well as practicing conservators and lovers of art.

À propos de l'auteur: Conti (Florence 1946 - Siena 1994). Art historian and academic, passionately involved with conservation and restoration from his earliest days, he was one of the few art historians able to move with ease across the centuries.

He taught History and Techniques of Restoration at the University of Bologna for many years, before going on to teach the History of Modern Art at the Universitá Statale in Milan, finally moving to the University of Siena where he taught the History of Art Criticism.

He died a few days after completing his Manuale del Restauro (Einaudi 1996, 2001) which does not deal with the mechanical aspects of the processes involved as the title might suggest, but attempts to look at the problems within a broader cultural and political context

Brought up in Italy before reading Modern Languages at Somerville College, Oxford. Practicing conservator, having trained at the Courtauld Institute of Art in London, she works in both France and England.

She has taught the scientific and perceptual aspects of paintings and their conservation as well as the philosophical aspects involved to both art-historians and conservators at the Sorbonne and at University College London and has published widely. Currently teaching at the State Academy of Fine Art in Tbilisi, Georgia and the Courtauld Institute of Art.

History of the Restoration and Conservation of Works of Art

Auteurs : Alessandro Conti – Helen Glanville

Éditeur : Butterworth-Heinemann/Elsevier,

Publication : Anglais

Date de parution : 30 mai 2007

ISBN 10 : 0750669535

ISBN 13 : 978-0750669535

Format : 6.5 x 1.2 x 9.2 inches, 436 pages

Removal of damaging conservation treatments

on mural paintings

Préface: With funding from Reseach and Development at the Swedish National Heritage Board we had the opportunity to organize an international seminar and workshop in 2007.

The seminar focused on the techniques and methods for restoration and preservation of mural paintings. The seminar succeeded in the aim to make the knowledge accessible and to strengthening the scientific foudation, both methodological and theoretical. It was a meeting with a sharing of experiences and this is the final report from the seminar. The author takes full responsibility for the views and information presented in this report.

Removal of damaging conservation treatments on mural paintings

Auteur : Hélène Svahn Garreau

Éditeur : Swedish National Heritage Board

Publication : Anglais

Date de parution : 2010

Format : PDF, 72 pages

► Texte intégral - ici -

Adhesives and Consolidants in Painting Conservation

Adhesives and consolidants used in the conservation of paintings (e.g. for lining, the laying down of paint flakes, the application of temporary facings etc, can have very varying properties at the time they are applied. Over time, and under differing conditions, some materials can present concerns for the conservator including brittleness, yellowing and discolouration and difficulty in removal.

The papers in this volume, presented at an ICON paintings group conference at the National Portrait Gallery, London, confront some of the problems encountered including: the practical application of materials; reversibility and long –term performance; the properties required of an adhesive and the properties of some of the materials commonly used as consolidants / adhesives.

Adhesives and Consolidants in Painting Conservation

Auteurs : Angelina Barros D'Sa, Lizzie Bone, Alexandra Gent

Éditeur : Archetype Publications Ltd

Illustrations : 54 colour, 1 halftone

Publication : Anglais

Date de parution : 16 février 2013

ISBN 13 : 9781904982883

ISBN 10 : 1904982883

Format : 246 mm x 175 mm, 109 pages, relié

Les anciennes restaurations en peintures murales

Journées d'études de la S.F.I.I.C.

Dijon, 25-27 mars 1993

Les anciennes restaurations en peintures murales

Auteurs : collectif (Ségolène Bergeon, Hughes de Bazelaire Hughes)

Éditeur : S.F.I.I.C. (Champs-sur-Marne)

Langues : français/anglais

Date de parution : 1er mars 1993

ISBN : 2-905430-01-X

Format : 23 cm, 298 pages

The Conservation of wall paintings

This book focuses on the proceedings of a meeting on the conservation of wall paintings held at the Courtauld Institute of Art in London in 1987. The papers, by an international group of experts, address both pre-conservation assessment techniques and methods of monitoring projects after conservation. The conservation of some well-known paintings, such as the Sistine Chapel, the Brancacci Chapel, and the Nefertari tomb are discussed. A definitive paper on the effect of salts on wall paintings is also included.

This publication is the result of a symposium organized by the GCI and the Courtauld Institute of Art in London in 1987.

Because the conservation of wall paintings requires an interdisciplinary approach, the purpose of the symposium was to facilitate the exchange of information among international conservators, scientists, and historians involved in major wall paintings conservation projects. The interdisciplinary nature of contemporary wall paintings conservation is reflected in this volume which contains the symposium's papers.

The Sistine Chapel, the Brancacci Chapel, and the Tomb of Nefertari are among the well-known wall paintings discussed in this book by international experts in wall paintings conservation. The special problems associated with the protection of works such as these are explored from the perspective of diagnosis, documentation, treatment, and monitoring. A definitive paper on the effects of salts on wall paintings is also included.

► Texte intégral - ici -

Éditeur : Oxford University Press, USA

Publication : Anglais

Date de parution : 16 janvier 1992

ISBN 10 : 089236162X

ISBN 13 : 978-0892361625

Format : 11.6 x 8.2 x 0.4 inches, 181 pages

Ornella Casazza et Sabino Giovannoni: Preliminary Research for the Conservation of the Brancacci Chapel, Florence:

Détail de deux Carmélites photographiés avant travaux de conservation à la lumière normale.

Détail des deux Carmélites photographiés en lumière rasante.

Détail des deux Carmélites photographiés à la lumière ultraviolette.

Détail des deux Carmélites photographiés au cours des travaux de conservation.

Nettoyage le long des lignes de raccord de la giornate.

Détail des deux Carmélites photographiés à la fin des travaux de conservation.

Pour agrandir le document, cliquez - ici -

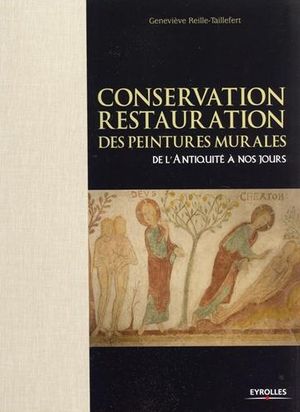

Conservation restauration des peintures murales

De l'Antiquité à nos jours

Avant-propos: "L'existence d'une chose dans le temps entraîne l'existence d'un certain temps, pendant que la chose existe" (Aristote, Physique IV, Les Belles Lettres, Paris, 1990). Cette définition du temps résume parfaitement l'essence et la problématique de la conservation-restauration des œuvres d'art et des monuments.

Ainsi, en suivant la logique d'Aristote, il semble possible de déterminer que tout monument, toute œuvre d'art, par leur existence même dans le temps, entraînent l'existence d'un instant T de l'histoire. Observée de cette manière, l'histoire pourrait être interprétée comme étant l'illustration du mouvement du temps, source de transformation, de destruction.

Et puisque "le temps est nombre du mouvement", on admettra qu'il est suite d'instants. Or, l'instant est la continuité du temps, "il relie le temps passé au futur, et d'une manière générale il est la limite du temps" (Aristote, Physique IV). De même la restauration de monuments se caractérise par une suite "d'instants" souvent exceptionnels, de découvertes en soins, voyages dans le passé, préparation du futur.

Cette vie dans le temps et l'espace, sans jamais être certain de pouvoir sauvegarde le présent, a donné à mon existence un sens, une rigueur et une conscience particulièrement aiguisée de l'infini et du fini. Entre angoisse de détruire et bonheur de construire, trouver, entre instant et éternité. Eblouie par tant de merveilles, matières, couleurs, motifs… tendue vers la nécessité de sauvegarder les traces du temps.

Dans cet ouvrage, j'ai essayé d'aborder ces deux principes du temps et de l'instant en étudiant les effets destructeurs du temps sur les matériaux et les modalités de restauration qui permettront à l'œuvre d'art de survivre et d'entrer dans le futur.

Sachant que l'instant particulier de la restauration et de la proximité du sujet s'achève brutalement lors du démontage de l'échafaudage, lorsque le conservateur quitte les lieux en même temps que les installations de chantier, laissant l'œuvre poursuivre sa vie vers l'éternité.

Geneviève Reille-Taillefert

Résumé: Restaurer des peintures murales, c'est conserver et mettre en valeur l'existant, parfois occulté sous des badigeons de chaux ou de peinture en bâtiment, faire renaître des pages entières de décors disparus ou oubliés sous des décors postérieurs, des boiseries, des architectures ou des repeints.

C'est appréhender un ensemble à partir d'un détail, d'un sondage, passer de la miniature au monumental. C'est retrouver l'existant à partir d'une trace et la suivre jusqu'à la recomposition de la peinture. C'est présenter un essai d'un mètre carré qui restera cohérent sur des milliers de mètres carrés.

Après vingt-cinq années d'investigations et de recherches sur les différents supports et les techniques de peintures murales, Geneviève Reille-Taillefert partage dans cet ouvrage son expérience et l'état d'esprit dans lequel se trouve le restaurateur face aux problèmes de conservation des peintures murales.

De la déontologie aux méthodes opératoires, la première partie de ce livre offre une vue générale de la restauration et de ses techniques. De la fresque romaine aux peintures murales du XXe siècle, la seconde partie décrit les techniques picturales de chaque époque nécessitant des solutions de restauration spécifiques.

Ces chapitres "historiques" sont complétés par des cas d'école, chacun mettant en avant une technique de restauration particulière, constitués de chantiers de restauration menés par l'auteur. Le lecteur y trouvera éléments de réflexion, propositions de traitement adaptées à l'histoire, à la datation, à la technique des peintures murales ainsi qu'au lieu dans lequel elles se trouvent.

Cet ouvrage de référence s'adresse aux étudiants des écoles de restauration, aux restaurateurs, aux élus locaux, aux conservateurs des Monuments historiques et aux amateurs du patrimoine en général.

Cette synthèse a pour ambition de servir au plus grand nombre afin de participer au développement de cette discipline et d'atteindre le but final du restaurateur la conservation du patrimoine artistique que représentent les peintures murales monumentales.

Conservation restauration des peintures murales

De l'Antiquité à nos jours

Auteur : Geneviève Reille-Taillefert

Éditeur : Eyrolles Éditions

Publication : Français

Date de parution : décembre 2009

ISBN : 978-2-212-12269-5

Format : 24 cm x 30 cm, 382 pages, relié

Prix : env. 66 € (2013)

► Aperçu - ici -

Revues électroniques

La documentation des peintures murales

de la Chapelle des fresques de Villeneuve-lès-Avignon

La documentation réalisée en vue de la conservation - restauration des peintures murales de la Chapelle des fresques de Villeneuve-lès-Avignon est liée à la constitution d’une base de données fondée sur la représentation 3D de l’intérieur peint de la chapelle. L’intégration et la spatialisation des données de la documentation dans cette base engendrent alors le questionnement des outils de réalisation de la documentation et la formulation d'une méthode de travail s'appuyant sur l'usage de nouvelles technologies numériques.

Marie Feillou

► Texte intégral - ici -

Le faux, l'authentique et le restaurateur

Journée d'étude du 8 juin 2012, sous la direction de Ralph Dekoninck, Thierry Lenain, François Trémolières.

► Texte intégral - ici -

Découverte et restauration de peintures murales gothiques

du XIIIe siècle à la Cathédrale de Chartres

En octobre 2010, à l'occasion des travaux de nettoyage des premières travées de la nef de la cathédrale de Chartres, des peintures murales ont été découvertes dans les baies hautes. L'article décrit des opérations de nettoyage et consolidation qui ont converti les contraintes du chantier en atouts, et offre un aperçu des résultats.

Geneviève Reille-Taillefert

► Texte intégral - ici -

Thèse

Restauration/dérestauration en peinture murale:

un problème entre histoire et actualité

Le travail du restaurateur est le plus ingrat qu’il soit. Dans le meilleur des cas, il passe inaperçu. Lorsqu’il fait du bon travail, le restaurateur se voit qualifier de faussaire, lorsque son ouvrage n’est pas satisfaisant, il est traité avec mépris pour avoir trahi l’œuvre d’art.

Son talent est indiscutable, ses limites tout aussi évidentes. Le jugement porté sur le travail des restaurateurs est encore moins fiable que celui exprimé sur les œuvres d’art. C’est tout dire...

Max Friedländer.

In Von Kunst und Kennerschaft, Berlin, 1957, p. 178.

Guylaine Ruard

Master I "Homme, sociétés, technologies"

Mention Histoire de l’art

Directrice de recherches : Mme Sandra Costa

Soutenance : le 20 juin 2007

► Texte intégral - ici -

Vidéo

Émission spéciale restauration du patrimoine diffusée le 30 mars 2010. Un numéro spécial dans le cadre exceptionnel de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, place du Trocadéro à Paris. Les reportages sont consacrés à celles et ceux qui ont choisi de faire revivre notre patrimoine: les restaurateurs d'art et plus exactement les apprentis restaurateurs.

Invités: Jacques Garcia, architecte et décorateur Léopold Sanchez, du Figaro Magazine Livres présentés:

• "L'architecture exposée" de Simon Texier (Découvertes Gallimard);

•

"Conservation - Restauration des peintures murales, de

l'antiquité à

nos

jours" de Geneviève Reille-Taillefert (Eyrolles);

•

"Peinture et dessin, vocabulaire typologique et technique"

de Ségolène

Bergeon

Langle et Pierre Curie (éditions du patrimoine).

Sous le parrainage du Ministère de la Culture et de la Communication, du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et de Veolia environnement.

|

|

|

|